Schweiz-EU: Vier Jahre europapolitische Verwirrung

von Markus Mugglin

| Februar 2018

Die europapolitische Verwirrung seit Februar 2014 schadet dem Land. Es ist Zeit für eine Strategie mit klarer Abgrenzung nach Rechtsaussen.

«Mehr Selbstbewusstsein zeigen» sollte der Bundesrat gegenüber der EU. Immer wieder wurde er in den letzten vier Jahren dazu aufgefordert. Von den Nationalkonservativen sowieso, wiederholt auch von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, von Wirtschaftskreisen und vom Chef von deren Zürcher Leibblatt. Der Bundesrat hat sich seit der Zustimmung zur «Masseneinwanderungsinitiative» im Februar 2014 mehrmals dazu verleiten lassen. Zuerst kurz nach der Abstimmung, als er die Personenfreizügigkeit nicht auf Kroatien ausweiten wollte, im Frühjahr 2016 erneut, als er der EU mit einer einseitigen Schutzklausel drohte und nochmals im Herbst des vergangenen Jahres, als er neue Kohäsionszahlungen zum Verhandlungspfand erklärte, im Gegengeschäft zu Konzessionen im Bereich des EU-Finanzmarkts.

Macht die Schweiz auf stark, verliert sie.

Es ist jedes Mal schiefgelaufen. Auf die Weigerung, Kroatien die Personenfreizügigkeit zu gewähren, schloss die EU die Schweiz aus den attraktivsten Teilen der Forschungszusammenarbeit, dem Erasmus-Studentenaustausch- und dem Medienprogramm aus. Als die Schweiz mit der einseitigen Schutzklausel drohte, setzte die EU die Aktualisierung des Abkommens über die technischen Handelshemmnisse aus. Auf die Drohung, keine neue Kohäsionsmilliarde zu zahlen und mit dem rätselhaften «reset» die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen hinauszuzögern, anerkannte die EU die Schweizer Börse nur provisorisch als gleichwertig.

Der Bundesrat war offensichtlich schlecht beraten, als er den Ratschlägen der Möchtegern-Starken gefolgt ist. Der Kleine sollte sich nicht mächtiger aufspielen, als er ist. Tut er es trotzdem, kann er nur verlieren.

Umgekehrt zahlte sich kooperatives Vorgehen aus. Kaum hatte die Schweiz die Personenfreizügigkeit auf Kroatien ausgeweitet, erhielten die Schweizer Forscher wieder vollen Zugang zu den EU-Töpfen. Auf den EU-kompatiblen Inländervorrang wurden technische Handelshemmnisse behoben und das lange sistierte Abkommen über den Emissionshandel abgeschlossen. Und worüber man in Norwegen staunt, die EU akzeptiert das vergleichsweise geringe Angebot schweizerischer Kohäsionsbeiträge, während sie dem EWR-Land unlängst eine weitere Erhöhung der seit jeher dreimal so hohen Zahlungen abgerungen hat.

Mit gegenseitigem Nehmen und Geben lässt sich also einiges erreichen. Doch das gefällt nicht allen. Ganz besonders Bundesrat Ueli Maurer nicht. Zwei Tage vor dem geplanten Entscheid der EU-Kommission zur Schweizer Börse distanzierte er sich zu bester Sendezeit von der Übereinkunft zwischen Bundespräsidentin Doris Leuthard und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Sein Auftritt wurde auch in Brüssel wahrgenommen. Die EU stellte darauf ihre Tagesordnung um und revidierte ihre Haltung zum Status der Schweizer Börse auf ein provisorisches Ja. Wirklich überraschen konnte es nicht.

«Mit dem Kopf des Andern denken»

Wer gute Kompromisse will, sollte sich an den Ratschlag halten, den der über alle Parteigräben hinweg angesehene deutsche Politiker Norbert Blüm kürzlich in einem Fernsehinterview gab: Unterhändler sollten sich vornehmen, mit dem Kopf des Andern zu denken. Es lässt sich dann zwar weniger ein Feindbild der EU schüren, dafür aber manche Fehleinschätzung vermeiden. Gegenseitige Interessen können schneller aufeinander abgestimmt werden.

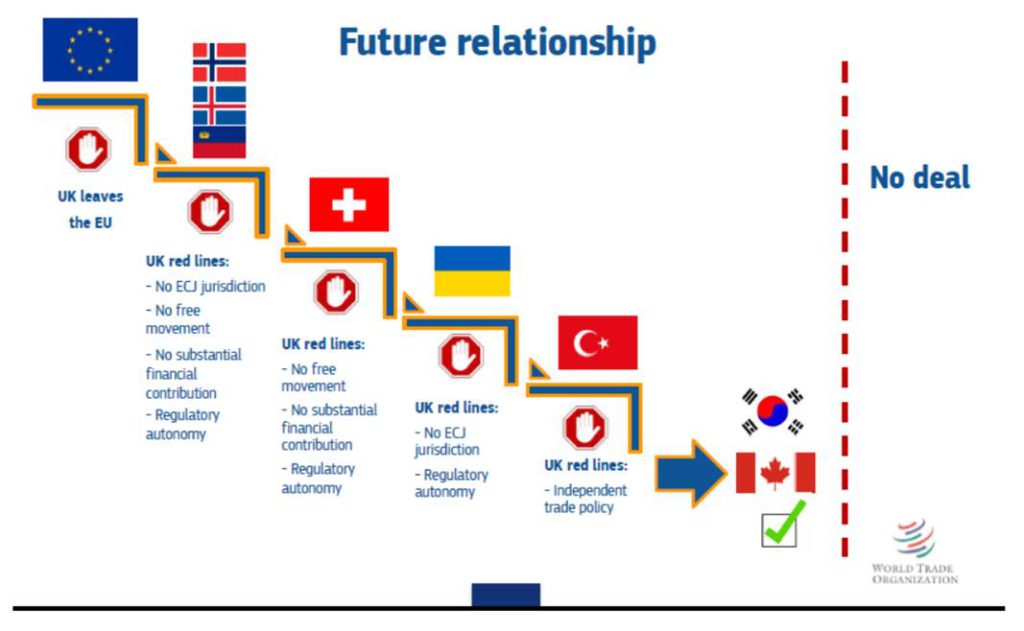

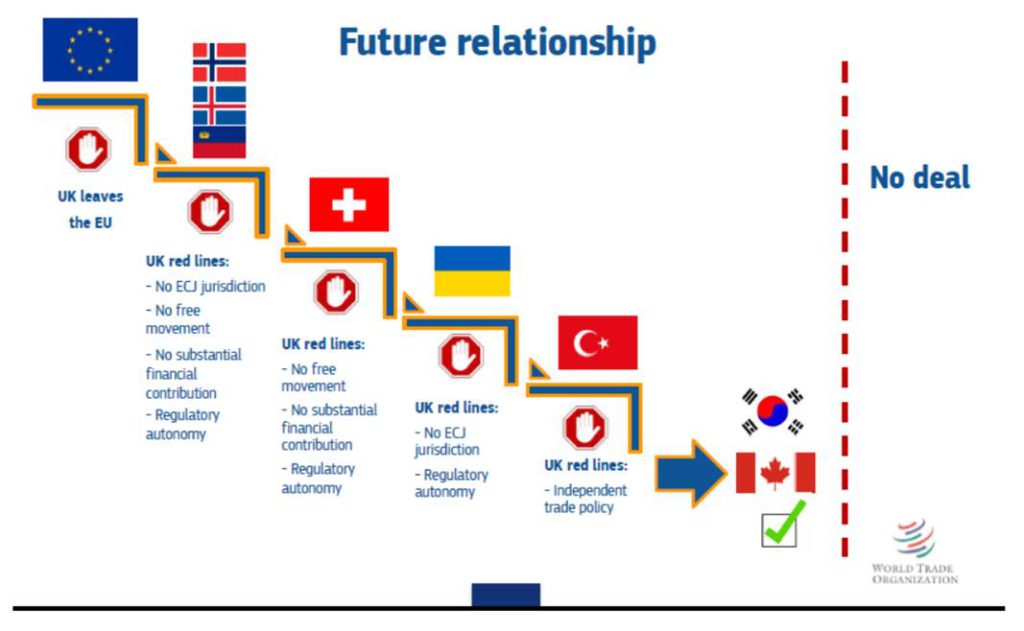

So muss sich die Schweiz erstens bewusst sein, dass die EU ihr Verhalten immer als Teil ihrer Drittstaatenpolitik definiert, auch wenn sie mit der Schweiz in diesem Rahmen einen bilateralen Sonderweg beschreitet. Er liegt laut Michel Barnier, dem EU-Unterhändler in den Brexit-Verhandlungen, näher beim EWR-Modell mit dem vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt als bei einem Freihandelsabkommen wie im Falle Kanadas (und möglicherweise künftig mit Grossbritannien). Siehe Grafik «Future Relationship» Wünscht sich die Schweiz noch mehr Zutritt zum EU-Binnenmarkt, wird sie mehr EWR-ähnliche Regeln übernehmen müssen. Sie kann aber auch den Exit zu einem Freihandelsabkommen wählen, müsste dann aber auf gleiche Rechte im Binnenmarkt verzichten.

Der EU-Binnenmarkt kennt zweitens klare Regeln. Will ein Land auf diesem Markt gleichberechtigt teilnehmen, hat es sich an diesen Regeln zu orientieren. Die 28 (bzw. wahrscheinlich bald 27) EU-Staaten ändern sie nicht, nur weil sie einem Drittstaat nicht gefallen. Die Umsetzung des Zuwanderungs-Artikels hat aber gezeigt, dass allgemeine Regeln Spielraum für Kompromisse wie einen Inländervorrang bieten. Spielräume können sich auch durch Weiterentwicklungen der Regeln eröffnen. So geschieht es aktuell mit der Revision des Entsendegesetzes. Künftig gilt der Grundsatz «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsplatz». Ab wann dieser wie umgesetzt wird, ist noch offen. Was es für die Schweiz bedeutet, lässt sich deshalb erst erahnen.

Die EU verhält sich – drittens – im Vergleich zu den USA geduldig. Sowohl beim Thema institutionelles Abkommen als auch beim Streit über die Steuerprivilegien für Unternehmen war das so. Den Wunsch nach einem institutionellen Abkommen äusserte die EU bereits vor zehn Jahren. Zuerst formulierte sie nur Bedenken gegenüber dem System des bilateralen Wegs, zwei Jahre später diagnostizierte sie die Grenzen des Systems, im Jahre 2014 machte sie ein Abkommen für einen gemeinsamen Rahmen zur Bedingung für neue Einzelabkommen. Jetzt, nach weiteren vier Jahren, drängt sie auf einen schnellen Verhandlungsabschluss.

Die Beseitigung der Steuerprivilegien für Holding- und andere spezielle Unternehmensstrukturen forderte die EU erstmals bereits 2005, doch die Schweiz wollte nichts davon wissen. Im Zweijahresrhythmus verschärfte die EU den Ton, 2012 drohte sie mit «alternativen Ansätzen». Die Schweiz versprach die Abschaffung der Steuerpraktiken 2014, nachdem sie von mehreren Ländern auf «schwarze» und «graue» Listen gesetzt wurde. Nach der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III gibt die EU noch Zeit bis Ende 2018. Jetzt meint auch Bundesrat Ueli Maurer, «es ist wirklich dringend, dass wir handeln» (SonntagsZeitung, 27.01.2018).

Die beiden Streitfälle um das institutionelle Abkommen und die Steuerprivilegien legen offen, wie die Schweiz agiert bzw. reagiert. Der frühere Staatssekretär Jakob Kellenberger hat es den «ruppigen Dreitakt genannt» (SGA-Lesetipp: Wo liegt die Schweiz, Gedanken zum Verhältnis CH – EU). Zuerst wird ein Thema als unverhandelbar deklariert. Drohen wirtschaftliche Nachteile, wird aus unverhandelbar erstaunlich schnell verhandelbar. Darauf folgt wieder die rhetorische Aufrüstung, die anhält, bis sich der Druck von aussen wieder verstärkt.

Dieses Verhaltensmuster ist – viertens – der EU nicht verborgen geblieben. Und wie die Entwicklungen seit Februar 2014 belegen: Die EU weiss sich auf den «ruppigen Dreitakt» einzustellen.

Nur die Rechtsaussen haben eine Strategie

In scharfem Kontrast zum nachvollziehbaren Vorgehen der EU verhält sich die Schweiz. Konfusion herrscht. Vier Bundesräte, die sich in Davos am Rande des WEF zu den Beziehungen zur EU geäussert haben, widersprachen sich in aller Öffentlichkeit. Einer äusserte sich für einen «Abschluss in den nächsten Monaten», ein zweiter für einen Abschluss «nicht vor einem, zwei oder auch drei Jahren», ein dritter wollte sich nicht unter Druck setzen lassen und ein vierter markierte Distanz zum Rahmenabkommen.

Eine Strategie haben hingegen die Rechtsaussen, mit der sie die anderen permanent vor sich hertreiben. Sie spielen sich in pathetischen Aufrufen als Garanten der Sicherheit für das Land auf, tun aber im politischen Alltag das pure Gegenteil. Sie schüren Unsicherheit und schwächen immer wieder die Position des Bundesrats und des Landes. Sie geben nicht auf, das Verhältnis zur EU zu erschweren.

Selbst die vielen Niederlagen an der Urne in den ersten 2000er Jahren brachten die Nationalkonservativen nicht davon ab. Die Personenfreizügigkeit hat das Stimmvolk mehrmals gutgeheissen. Auch das Schengen-Abkommen und die erste Kohäsionsmilliarde fanden die Gnade des Souveräns. Erst im Februar 2014 mit dem knappen Ja zur Zuwanderungs-Initiative siegte die SVP nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder seit dem EWR-Nein.

Nächste Vorlagen zur Destabilisierung der Beziehungen zur EU folgen im Jahrestakt. Zuerst mit der Initiative «Landesrecht vor Völkerrecht», dann allenfalls ein Referendum gegen die im Rahmen der Schengen-Mitgliedschaft notwendige Anpassung des Waffenrechts, und schliesslich über die neu lancierte «Begrenzungsinitiative».

War die SVP bisher an der politischen Bewirtschaftung der Anti-EU-Politik interessiert, zielt sie mit der «Begrenzungsinitiative» auf das Ende der Personenfreizügigkeit und damit das Ende der Bilateralen. Indem Parteistratege Christoph Blocher unlängst sogar anzweifelte, dass die Schweiz wegen den bilateralen Verträgen «nur einen einzigen Franken mehr verdient» habe, stimmt er seine Gefolgschaft auf einen Bruch mit der bisherigen Europapolitik ein (Die Zeit, 4. Dezember 2017). Dazu kommt der jüngste Angriff gegen die flankierenden Massnahmen und den Schutz der Schweizer Löhne.

Aber nicht nur das Feindbild EU wird geschürt. Die SVP schwächt systematisch die Position des Landes. Sie tat es mit der kurzen dreijährigen Umsetzungsfrist für die im Februar 2014 angenommene Zuwanderungs-Initiative. Mit der «Begrenzungsinitiative» soll die Verhandlungsfrist auf ein einziges Jahr gekürzt werden. Am Verhandlungstisch auf Zeit spielen, wäre noch weniger möglich. Dass damit die eigene Position geschwächt wird und nicht jene der anderen Seite, erfahren gerade die Briten. Wegen der Beschränkung der «Brexit»-Verhandlungen auf nur zwei Jahre, musste die britische Regierungschefin Theresa May im ersten Verhandlungsjahr in allen Punkten nachgeben. Nur so hat sie eine Chance, nach zwei Jahren eine Vereinbarung zu erreichen, statt ein Chaos zu erleiden.

Verwirrung in der Mitte

Das Ja vom Februar 2014 hat das Land in grösste Verwirrung gestürzt. Danach schwankte der Bundesrat zwischen «strikt», «einseitig», «einvernehmlich», «light» oder «mittel-light» im Verhältnis zur EU. Die politische Mitte und die Wirtschaftsverbände glaubten durch verbale Kraftmeierei die Rechtsaussenpartei europapolitisch einbinden zu können. Vergeblich. Sie unterschätzten die Triebkräfte hinter der Anti-EU-Strategie. Ein Feindbild, das sich politisch erfolgreich bewirtschaften lässt, gibt man nicht preis.

Die Anhänger des bilateralen Weges waren nicht fähig, eine Alternative zu entwickeln. Sie äusserten sich oft widersprüchlich oder zeigten wenig Interesse an einem institutionellen Abkommen. Mal plädierte man für «Unterbruch» oder «Abbruch», oder es wurde erklärt, die Schweiz «braucht im Moment nichts von der EU». Trotzdem wurden zahlreiche Forderungen an die EU gerichtet.

Es wird fast nur darüber geklagt, was mit einem institutionellen Abkommen angeblich droht, aber kaum über potenzielle Gewinne dank erleichtertem Zutritt auf den grossen EU-Markt und erhöhter Rechtssicherheit. Dauernd wurde die Gefahr der «fremden Richter» beschworen, obwohl alle wissen müssten, dass diese EU-Recht auslegen werden, politisch in der Schweiz aber nie das letzte Wort haben werden (SGA-Grafik Binnenmarktrecht). Viele fabulieren über die Gefahr einer automatischen Übernahme von EU-Binnenmarktrecht, obwohl der Bundesrat einen Automatismus als «rote Linie» deklariert hat. «Fremde» Richter-Urteile werden weder die Rechte des Parlaments noch jene des Stimmvolks beschneiden. Erfordern Anpassungen an den EU-Binnenmarkt Gesetzes- oder Verfassungsänderungen, werden das Parlament und allenfalls per Referendum die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger letztlich darüber entscheiden.

Ein heilloses Durcheinander herrscht. Und noch ist kein Ende in Sicht. Es lässt sich nur stoppen, wenn der Bundesrat und die beiden grossen Parteien zwischen den Polen klären, was sie wollen. Ein generelles Bekennen zum bilateralen Weg genügt nicht. Sie müssen darlegen, warum er Sinn macht, was er der Schweiz konkret bringt. Beispielsweise die sichere Anbindung an den europäischen Strommarkt angesichts der jetzt schon rekordhohen und weiterwachsenden Importüberschüsse; den Zutritt zum EU-Finanzmarkt und zum neu entstehenden digitalen Binnenmarkt; auch klare Regeln, wie Streitfälle gelöst werden.

Die politische Linke ist nicht gegen den bilateralen Weg, weil die Option EU-Beitritt realpolitisch auf absehbare Zeit ein Nicht-Thema ist. Für den bilateralen Weg engagiert sie sich, wenn die bürgerliche Mitte voll dabei ist und die Öffnung über die flankierenden Massnahmen sozial abgefedert bleibt. Bei den neuen Themen Strom und Finanzmarkt hat sie aber parteiinterne Widersprüche zu überwinden.

Strategie des Nichtbeitritts für die 20er-Jahre

Ein breites Bündnis darf sich nicht länger von der SVP treiben lassen, muss stattdessen ein eigenes Projekt verfolgen. Es sollte mehr sein als nur ein Paket Bilaterale III. Es geht um eine Strategie für das nächste Jahrzehnt. Da ein EU-Beitritt realpolitisch keine Option ist, kann es nur eine «Strategie des Nichtbeitritts» sein. Die institutionellen Fragen wären ein Teil davon.

Es müsste nach innen und aussen eine klare politische Botschaft sein. Würde sie als «Strategie des Nichtbeitritts» verpackt, könnte den SVP-Verschwörungstheorien über den «schleichenden EU-Beitritt» entgegengetreten werden. Mit dem Zusatz «für die 20er-Jahre» würde zum einen anerkannt, dass die Beitrittsfrage für das nächste Jahrzehnt keine realistische Option ist, zum andern aber auch nicht ausgeschlossen, dass sich eine nächste Generation eine Vollmitgliedschaft wünschen kann.

Einen ersten Schritt hat der Bundesrat an seiner Klausurtagung getan, indem er mit Ende 2018 erstmals ein Zieldatum für den Abschluss der Verhandlungen nannte. Ein nächster Schritt sollte die Zusage der Kohäsionsgelder sein. Sie sind Teil der momentanen Teilintegration in den EU-Binnenmarkt. Der Streit um den Status der Schweizer Börse wird schnell zu lösen sein. Dazu kommt das Ende der Steuerprivilegien auf Ende Jahr.

Es ist ein gedrängter, mit Blick auf das Wahljahr 2019 aber sinnvoller Zeitplan. Rechtsaussen wird man die Stimmung mit «No-EU» aufheizen wollen. Nur defensiv darauf zu reagieren, ist kein Erfolgsrezept.

Öffnung nicht auf Kosten der breiten Bevölkerung

Die weitere Integration in den EU-Binnenmarkt ist genauso von Ängsten begleitet, wie jede aussenwirtschaftliche Öffnung im Zeitalter der Globalisierung. In der Schweiz haben sie sich in den Auseinandersetzungen um die Personenfreizügigkeit manifestiert und führten zu den flankierenden Massnahmen und zum Inländervorrang. Sie schützen gegen den Lohndruck von aussen.

Auch bei der Unternehmenssteuerreform zeigte sich, dass Anpassungen aufgrund internationaler Auflagen sozial verträglich ausgestaltet sein sollten. Die erste Vorlage scheiterte, weil die Mittelschichten aus nachvollziehbaren Gründen befürchteten, die Kosten für das Ende der Steuerprivilegien tragen zu müssen. Auch beim Streit um die Börse und die Kohäsionsmilliarde schien der Bundesrat die soziale Frage auszublenden. Die von ihm erwogene Abschaffung der Stempelsteuer würde im Bundesbudget ein grosses Loch aufreissen und mehr den Bürgerinnen und Bürgern im Lande schaden, als den Konkurrenten im EU-Raum. Aussenwirtschaftspolitik ist eben immer auch Innenpolitik.

Die EU hat den neuen Zeitplan des Bundesrats postwendend akzeptiert, auch wenn sie sich den Abschluss bereits für Frühjahr gewünscht hatte. Sie wird nun genau beobachten, wie ernst es der Schweiz ist.

Vor zehn Jahren hatte die EU erstmals den Wunsch nach einem institutionellen Abkommen geäussert. Jetzt will sie nicht mehr lange warten, unabhängig davon, ob es Aussenminister Ignazio Cassis «Rahmenabkommen» oder «Marktzugangsabkommen» nennen will.

Dieser Artikel wurde auch auf der Plattform infosperber.ch publiziert.

Die Grafik stellt zwar verschiedene Brexit-Optionen dar. Daraus lassen sich aber Optionen für die Schweiz ableiten. Sollte z.B. die Schweiz keinen «substanziellen finanziellen Beitrag», also Kohäsionszahlungen leisten, würde sie sich aus EU-Sicht auf eine tiefere Stufe der Kooperation hinbewegen. Mit welchen Folgen ist eine offene Frage. Quelle: EU-Kommission, 19.12.2017

«Mehr Selbstbewusstsein zeigen» sollte der Bundesrat gegenüber der EU. Immer wieder wurde er in den letzten vier Jahren dazu aufgefordert. Von den Nationalkonservativen sowieso, wiederholt auch von bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, von Wirtschaftskreisen und vom Chef von deren Zürcher Leibblatt. Der Bundesrat hat sich seit der Zustimmung zur «Masseneinwanderungsinitiative» im Februar 2014 mehrmals dazu verleiten lassen. Zuerst kurz nach der Abstimmung, als er die Personenfreizügigkeit nicht auf Kroatien ausweiten wollte, im Frühjahr 2016 erneut, als er der EU mit einer einseitigen Schutzklausel drohte und nochmals im Herbst des vergangenen Jahres, als er neue Kohäsionszahlungen zum Verhandlungspfand erklärte, im Gegengeschäft zu Konzessionen im Bereich des EU-Finanzmarkts.

Macht die Schweiz auf stark, verliert sie.

Es ist jedes Mal schiefgelaufen. Auf die Weigerung, Kroatien die Personenfreizügigkeit zu gewähren, schloss die EU die Schweiz aus den attraktivsten Teilen der Forschungszusammenarbeit, dem Erasmus-Studentenaustausch- und dem Medienprogramm aus. Als die Schweiz mit der einseitigen Schutzklausel drohte, setzte die EU die Aktualisierung des Abkommens über die technischen Handelshemmnisse aus. Auf die Drohung, keine neue Kohäsionsmilliarde zu zahlen und mit dem rätselhaften «reset» die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen hinauszuzögern, anerkannte die EU die Schweizer Börse nur provisorisch als gleichwertig.

Der Bundesrat war offensichtlich schlecht beraten, als er den Ratschlägen der Möchtegern-Starken gefolgt ist. Der Kleine sollte sich nicht mächtiger aufspielen, als er ist. Tut er es trotzdem, kann er nur verlieren.

Umgekehrt zahlte sich kooperatives Vorgehen aus. Kaum hatte die Schweiz die Personenfreizügigkeit auf Kroatien ausgeweitet, erhielten die Schweizer Forscher wieder vollen Zugang zu den EU-Töpfen. Auf den EU-kompatiblen Inländervorrang wurden technische Handelshemmnisse behoben und das lange sistierte Abkommen über den Emissionshandel abgeschlossen. Und worüber man in Norwegen staunt, die EU akzeptiert das vergleichsweise geringe Angebot schweizerischer Kohäsionsbeiträge, während sie dem EWR-Land unlängst eine weitere Erhöhung der seit jeher dreimal so hohen Zahlungen abgerungen hat.

Mit gegenseitigem Nehmen und Geben lässt sich also einiges erreichen. Doch das gefällt nicht allen. Ganz besonders Bundesrat Ueli Maurer nicht. Zwei Tage vor dem geplanten Entscheid der EU-Kommission zur Schweizer Börse distanzierte er sich zu bester Sendezeit von der Übereinkunft zwischen Bundespräsidentin Doris Leuthard und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Sein Auftritt wurde auch in Brüssel wahrgenommen. Die EU stellte darauf ihre Tagesordnung um und revidierte ihre Haltung zum Status der Schweizer Börse auf ein provisorisches Ja. Wirklich überraschen konnte es nicht.

«Mit dem Kopf des Andern denken»

Wer gute Kompromisse will, sollte sich an den Ratschlag halten, den der über alle Parteigräben hinweg angesehene deutsche Politiker Norbert Blüm kürzlich in einem Fernsehinterview gab: Unterhändler sollten sich vornehmen, mit dem Kopf des Andern zu denken. Es lässt sich dann zwar weniger ein Feindbild der EU schüren, dafür aber manche Fehleinschätzung vermeiden. Gegenseitige Interessen können schneller aufeinander abgestimmt werden.

So muss sich die Schweiz erstens bewusst sein, dass die EU ihr Verhalten immer als Teil ihrer Drittstaatenpolitik definiert, auch wenn sie mit der Schweiz in diesem Rahmen einen bilateralen Sonderweg beschreitet. Er liegt laut Michel Barnier, dem EU-Unterhändler in den Brexit-Verhandlungen, näher beim EWR-Modell mit dem vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt als bei einem Freihandelsabkommen wie im Falle Kanadas (und möglicherweise künftig mit Grossbritannien). Siehe Grafik «Future Relationship» Wünscht sich die Schweiz noch mehr Zutritt zum EU-Binnenmarkt, wird sie mehr EWR-ähnliche Regeln übernehmen müssen. Sie kann aber auch den Exit zu einem Freihandelsabkommen wählen, müsste dann aber auf gleiche Rechte im Binnenmarkt verzichten.

Der EU-Binnenmarkt kennt zweitens klare Regeln. Will ein Land auf diesem Markt gleichberechtigt teilnehmen, hat es sich an diesen Regeln zu orientieren. Die 28 (bzw. wahrscheinlich bald 27) EU-Staaten ändern sie nicht, nur weil sie einem Drittstaat nicht gefallen. Die Umsetzung des Zuwanderungs-Artikels hat aber gezeigt, dass allgemeine Regeln Spielraum für Kompromisse wie einen Inländervorrang bieten. Spielräume können sich auch durch Weiterentwicklungen der Regeln eröffnen. So geschieht es aktuell mit der Revision des Entsendegesetzes. Künftig gilt der Grundsatz «gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsplatz». Ab wann dieser wie umgesetzt wird, ist noch offen. Was es für die Schweiz bedeutet, lässt sich deshalb erst erahnen.

Die EU verhält sich – drittens – im Vergleich zu den USA geduldig. Sowohl beim Thema institutionelles Abkommen als auch beim Streit über die Steuerprivilegien für Unternehmen war das so. Den Wunsch nach einem institutionellen Abkommen äusserte die EU bereits vor zehn Jahren. Zuerst formulierte sie nur Bedenken gegenüber dem System des bilateralen Wegs, zwei Jahre später diagnostizierte sie die Grenzen des Systems, im Jahre 2014 machte sie ein Abkommen für einen gemeinsamen Rahmen zur Bedingung für neue Einzelabkommen. Jetzt, nach weiteren vier Jahren, drängt sie auf einen schnellen Verhandlungsabschluss.

Die Beseitigung der Steuerprivilegien für Holding- und andere spezielle Unternehmensstrukturen forderte die EU erstmals bereits 2005, doch die Schweiz wollte nichts davon wissen. Im Zweijahresrhythmus verschärfte die EU den Ton, 2012 drohte sie mit «alternativen Ansätzen». Die Schweiz versprach die Abschaffung der Steuerpraktiken 2014, nachdem sie von mehreren Ländern auf «schwarze» und «graue» Listen gesetzt wurde. Nach der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III gibt die EU noch Zeit bis Ende 2018. Jetzt meint auch Bundesrat Ueli Maurer, «es ist wirklich dringend, dass wir handeln» (SonntagsZeitung, 27.01.2018).

Die beiden Streitfälle um das institutionelle Abkommen und die Steuerprivilegien legen offen, wie die Schweiz agiert bzw. reagiert. Der frühere Staatssekretär Jakob Kellenberger hat es den «ruppigen Dreitakt genannt» (SGA-Lesetipp: Wo liegt die Schweiz, Gedanken zum Verhältnis CH – EU). Zuerst wird ein Thema als unverhandelbar deklariert. Drohen wirtschaftliche Nachteile, wird aus unverhandelbar erstaunlich schnell verhandelbar. Darauf folgt wieder die rhetorische Aufrüstung, die anhält, bis sich der Druck von aussen wieder verstärkt.

Dieses Verhaltensmuster ist – viertens – der EU nicht verborgen geblieben. Und wie die Entwicklungen seit Februar 2014 belegen: Die EU weiss sich auf den «ruppigen Dreitakt» einzustellen.

Nur die Rechtsaussen haben eine Strategie

In scharfem Kontrast zum nachvollziehbaren Vorgehen der EU verhält sich die Schweiz. Konfusion herrscht. Vier Bundesräte, die sich in Davos am Rande des WEF zu den Beziehungen zur EU geäussert haben, widersprachen sich in aller Öffentlichkeit. Einer äusserte sich für einen «Abschluss in den nächsten Monaten», ein zweiter für einen Abschluss «nicht vor einem, zwei oder auch drei Jahren», ein dritter wollte sich nicht unter Druck setzen lassen und ein vierter markierte Distanz zum Rahmenabkommen.

Eine Strategie haben hingegen die Rechtsaussen, mit der sie die anderen permanent vor sich hertreiben. Sie spielen sich in pathetischen Aufrufen als Garanten der Sicherheit für das Land auf, tun aber im politischen Alltag das pure Gegenteil. Sie schüren Unsicherheit und schwächen immer wieder die Position des Bundesrats und des Landes. Sie geben nicht auf, das Verhältnis zur EU zu erschweren.

Selbst die vielen Niederlagen an der Urne in den ersten 2000er Jahren brachten die Nationalkonservativen nicht davon ab. Die Personenfreizügigkeit hat das Stimmvolk mehrmals gutgeheissen. Auch das Schengen-Abkommen und die erste Kohäsionsmilliarde fanden die Gnade des Souveräns. Erst im Februar 2014 mit dem knappen Ja zur Zuwanderungs-Initiative siegte die SVP nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder seit dem EWR-Nein.

Nächste Vorlagen zur Destabilisierung der Beziehungen zur EU folgen im Jahrestakt. Zuerst mit der Initiative «Landesrecht vor Völkerrecht», dann allenfalls ein Referendum gegen die im Rahmen der Schengen-Mitgliedschaft notwendige Anpassung des Waffenrechts, und schliesslich über die neu lancierte «Begrenzungsinitiative».

War die SVP bisher an der politischen Bewirtschaftung der Anti-EU-Politik interessiert, zielt sie mit der «Begrenzungsinitiative» auf das Ende der Personenfreizügigkeit und damit das Ende der Bilateralen. Indem Parteistratege Christoph Blocher unlängst sogar anzweifelte, dass die Schweiz wegen den bilateralen Verträgen «nur einen einzigen Franken mehr verdient» habe, stimmt er seine Gefolgschaft auf einen Bruch mit der bisherigen Europapolitik ein (Die Zeit, 4. Dezember 2017). Dazu kommt der jüngste Angriff gegen die flankierenden Massnahmen und den Schutz der Schweizer Löhne.

Aber nicht nur das Feindbild EU wird geschürt. Die SVP schwächt systematisch die Position des Landes. Sie tat es mit der kurzen dreijährigen Umsetzungsfrist für die im Februar 2014 angenommene Zuwanderungs-Initiative. Mit der «Begrenzungsinitiative» soll die Verhandlungsfrist auf ein einziges Jahr gekürzt werden. Am Verhandlungstisch auf Zeit spielen, wäre noch weniger möglich. Dass damit die eigene Position geschwächt wird und nicht jene der anderen Seite, erfahren gerade die Briten. Wegen der Beschränkung der «Brexit»-Verhandlungen auf nur zwei Jahre, musste die britische Regierungschefin Theresa May im ersten Verhandlungsjahr in allen Punkten nachgeben. Nur so hat sie eine Chance, nach zwei Jahren eine Vereinbarung zu erreichen, statt ein Chaos zu erleiden.

Verwirrung in der Mitte

Das Ja vom Februar 2014 hat das Land in grösste Verwirrung gestürzt. Danach schwankte der Bundesrat zwischen «strikt», «einseitig», «einvernehmlich», «light» oder «mittel-light» im Verhältnis zur EU. Die politische Mitte und die Wirtschaftsverbände glaubten durch verbale Kraftmeierei die Rechtsaussenpartei europapolitisch einbinden zu können. Vergeblich. Sie unterschätzten die Triebkräfte hinter der Anti-EU-Strategie. Ein Feindbild, das sich politisch erfolgreich bewirtschaften lässt, gibt man nicht preis.

Die Anhänger des bilateralen Weges waren nicht fähig, eine Alternative zu entwickeln. Sie äusserten sich oft widersprüchlich oder zeigten wenig Interesse an einem institutionellen Abkommen. Mal plädierte man für «Unterbruch» oder «Abbruch», oder es wurde erklärt, die Schweiz «braucht im Moment nichts von der EU». Trotzdem wurden zahlreiche Forderungen an die EU gerichtet.

Es wird fast nur darüber geklagt, was mit einem institutionellen Abkommen angeblich droht, aber kaum über potenzielle Gewinne dank erleichtertem Zutritt auf den grossen EU-Markt und erhöhter Rechtssicherheit. Dauernd wurde die Gefahr der «fremden Richter» beschworen, obwohl alle wissen müssten, dass diese EU-Recht auslegen werden, politisch in der Schweiz aber nie das letzte Wort haben werden (SGA-Grafik Binnenmarktrecht). Viele fabulieren über die Gefahr einer automatischen Übernahme von EU-Binnenmarktrecht, obwohl der Bundesrat einen Automatismus als «rote Linie» deklariert hat. «Fremde» Richter-Urteile werden weder die Rechte des Parlaments noch jene des Stimmvolks beschneiden. Erfordern Anpassungen an den EU-Binnenmarkt Gesetzes- oder Verfassungsänderungen, werden das Parlament und allenfalls per Referendum die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger letztlich darüber entscheiden.

Ein heilloses Durcheinander herrscht. Und noch ist kein Ende in Sicht. Es lässt sich nur stoppen, wenn der Bundesrat und die beiden grossen Parteien zwischen den Polen klären, was sie wollen. Ein generelles Bekennen zum bilateralen Weg genügt nicht. Sie müssen darlegen, warum er Sinn macht, was er der Schweiz konkret bringt. Beispielsweise die sichere Anbindung an den europäischen Strommarkt angesichts der jetzt schon rekordhohen und weiterwachsenden Importüberschüsse; den Zutritt zum EU-Finanzmarkt und zum neu entstehenden digitalen Binnenmarkt; auch klare Regeln, wie Streitfälle gelöst werden.

Die politische Linke ist nicht gegen den bilateralen Weg, weil die Option EU-Beitritt realpolitisch auf absehbare Zeit ein Nicht-Thema ist. Für den bilateralen Weg engagiert sie sich, wenn die bürgerliche Mitte voll dabei ist und die Öffnung über die flankierenden Massnahmen sozial abgefedert bleibt. Bei den neuen Themen Strom und Finanzmarkt hat sie aber parteiinterne Widersprüche zu überwinden.

Strategie des Nichtbeitritts für die 20er-Jahre

Ein breites Bündnis darf sich nicht länger von der SVP treiben lassen, muss stattdessen ein eigenes Projekt verfolgen. Es sollte mehr sein als nur ein Paket Bilaterale III. Es geht um eine Strategie für das nächste Jahrzehnt. Da ein EU-Beitritt realpolitisch keine Option ist, kann es nur eine «Strategie des Nichtbeitritts» sein. Die institutionellen Fragen wären ein Teil davon.

Es müsste nach innen und aussen eine klare politische Botschaft sein. Würde sie als «Strategie des Nichtbeitritts» verpackt, könnte den SVP-Verschwörungstheorien über den «schleichenden EU-Beitritt» entgegengetreten werden. Mit dem Zusatz «für die 20er-Jahre» würde zum einen anerkannt, dass die Beitrittsfrage für das nächste Jahrzehnt keine realistische Option ist, zum andern aber auch nicht ausgeschlossen, dass sich eine nächste Generation eine Vollmitgliedschaft wünschen kann.

Einen ersten Schritt hat der Bundesrat an seiner Klausurtagung getan, indem er mit Ende 2018 erstmals ein Zieldatum für den Abschluss der Verhandlungen nannte. Ein nächster Schritt sollte die Zusage der Kohäsionsgelder sein. Sie sind Teil der momentanen Teilintegration in den EU-Binnenmarkt. Der Streit um den Status der Schweizer Börse wird schnell zu lösen sein. Dazu kommt das Ende der Steuerprivilegien auf Ende Jahr.

Es ist ein gedrängter, mit Blick auf das Wahljahr 2019 aber sinnvoller Zeitplan. Rechtsaussen wird man die Stimmung mit «No-EU» aufheizen wollen. Nur defensiv darauf zu reagieren, ist kein Erfolgsrezept.

Öffnung nicht auf Kosten der breiten Bevölkerung

Die weitere Integration in den EU-Binnenmarkt ist genauso von Ängsten begleitet, wie jede aussenwirtschaftliche Öffnung im Zeitalter der Globalisierung. In der Schweiz haben sie sich in den Auseinandersetzungen um die Personenfreizügigkeit manifestiert und führten zu den flankierenden Massnahmen und zum Inländervorrang. Sie schützen gegen den Lohndruck von aussen.

Auch bei der Unternehmenssteuerreform zeigte sich, dass Anpassungen aufgrund internationaler Auflagen sozial verträglich ausgestaltet sein sollten. Die erste Vorlage scheiterte, weil die Mittelschichten aus nachvollziehbaren Gründen befürchteten, die Kosten für das Ende der Steuerprivilegien tragen zu müssen. Auch beim Streit um die Börse und die Kohäsionsmilliarde schien der Bundesrat die soziale Frage auszublenden. Die von ihm erwogene Abschaffung der Stempelsteuer würde im Bundesbudget ein grosses Loch aufreissen und mehr den Bürgerinnen und Bürgern im Lande schaden, als den Konkurrenten im EU-Raum. Aussenwirtschaftspolitik ist eben immer auch Innenpolitik.

Die EU hat den neuen Zeitplan des Bundesrats postwendend akzeptiert, auch wenn sie sich den Abschluss bereits für Frühjahr gewünscht hatte. Sie wird nun genau beobachten, wie ernst es der Schweiz ist.

Vor zehn Jahren hatte die EU erstmals den Wunsch nach einem institutionellen Abkommen geäussert. Jetzt will sie nicht mehr lange warten, unabhängig davon, ob es Aussenminister Ignazio Cassis «Rahmenabkommen» oder «Marktzugangsabkommen» nennen will.

Dieser Artikel wurde auch auf der Plattform infosperber.ch publiziert.

Die Grafik stellt zwar verschiedene Brexit-Optionen dar. Daraus lassen sich aber Optionen für die Schweiz ableiten. Sollte z.B. die Schweiz keinen «substanziellen finanziellen Beitrag», also Kohäsionszahlungen leisten, würde sie sich aus EU-Sicht auf eine tiefere Stufe der Kooperation hinbewegen. Mit welchen Folgen ist eine offene Frage. Quelle: EU-Kommission, 19.12.2017

Kolumne

La Suisse, spectatrice désengagée

von Gilbert Casasus* | April 2024

360 Millionen EU-Bürger wählen ein Parlament, das Entscheide fallen wird, die die Schweiz direkt angehen. Schweizerinnen und Schweizer haben dazu nichts zu sagen. Sie stehen abseits. Französischer Text mit deutscher Übersetzung.

Editorial

Neutralität und Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand

von Roland Fischer, Präsident SGA-ASPE | April 2024

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen mit dem Ziel, sie zu vernichten. Der völkerrechtswidrige Angriff, der auch als Angriff auf den Westen und unsere demokratische, rechtsstaatliche und freiheitliche Ordnung verstanden werden kann, hat unter anderem dazu geführt, dass in kürzester Zeit Finnland und Schweden der NATO beigetreten sind. Es ist offensichtlich, dass diese beiden Staaten ihre eigene Sicherheit...